Раз уж мы коснулись книги Мацея Паровского, стоит, я думаю, дополнить сказанное статьей польского литературоведа и литературного критика Кшиштофа Соколовского, почерпнутой мною из сетевого журнала «Новая надпись каждую неделю» (Źródło tekstu: Krzysztof Sokołowski, «Maciej Parowski i jego „Burza. Ucieczka z Warszawy ‘40», „Nowy Napis Co Tydzień”, 2021, nr 116), которая называется:

«Победоносный сентябрь — это не идея для серии визуальных образов, в которых проигранные сражения становятся выигранными битвами, а до других дело попросту не доходит, потому что война закончилась. Победоносный сентябрь – это не только перевернутая баталистика [...]. 17 сентября 1939 года советские войска не могут пересечь границу Польши. 31 октября 1939 года Молотов не имеет возможности выступить с речью, в которой звучит памятная формулировка о Польше как о «незаконнорожденном ребенке Версальского договора». [...] А значит, если это так... Виткаций не покончит жизнь самоубийством. Убийств в Катыни не будет. Живы и Виткаций, и вся пестрая, разнообразная Европа 1939 года, которая в нашей версии истории убита, разгромлена, обойдена с флангов и окружена соглашением двух диктаторов вместе с прилагаемым к нему секретным протоколом от 23 августа 1939 года. [...] Живы миллионы людей, которые не были убиты Гитлером (и Сталиным): еврейский народ не истребляется, страны Балтии свободны, Чехословакия и Австрия возвращают себе свободу. С другой стороны, Сталин полностью дискредитирован в глазах международного и, следовательно, внутреннего общественного мнения. Советский Союз получает шанс освободиться от кровавого диктатора на 13 лет раньше и, таким образом, за 45 лет до перестройки. Я сразу это ясно увидел». (М. Паровский "Fantastyka" 1989, No 11).

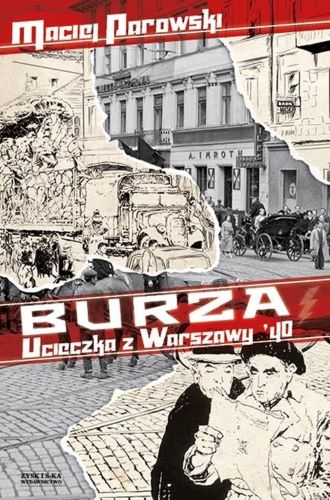

Эти слова Паровского 1989 года, внешне (и в так называемом обыденном восприятии) изображающие альтернативную кампанию сентября 1939 года выигранной польской армией и союзными армиями настолько быстро, что Второй мировой войны вообще не случается, -- не относились к его роману «Буря. Побег из Варшавы 40. Они не могли касаться романа, потому что написание этого произведения, автоматически классифицируемого как научная фантастика, в то время даже не планировалось (он был опубликован более двадцати лет спустя, в 2010 году, в серии «Zwrotnice czasu/Переключатели времени» Национального центра культуры). Сегодня, читаемые спустя многие годы, они являются свидетельством того, что роман Паровского — не самостоятельное произведение, а последний структурный элемент небольшой авторской вселенной. К сожалению, никто не идентифицировал и не описал эту вселенную сразу после выхода книги из печати, а тем более не захотел этого делать позже, когда, несмотря на ее переиздание в 2013 году коммерческим, а потому теоретически заинтересованным в продвижении, издательством «Zysk i S-ka», она тихо утонула, не оставляя даже кругов на воде, в океане «книжной массы», выпускаемой в Польше направо и налево.

«Буря» как сценарий

Поначалу это был сценарий фильма; неполный, фрагментированный, но дающий хорошее представление об авторском замысле. Его присутствие раскрывается в романе «Буря» серией образов, кадров, изображающих прекрасный мир залитой солнцем радостной Варшавы, празднующей победу над Германией после короткой войны 1939 года. Воспоминанием о нем является также и неопределенность, ощущаемая каждым внимательным читателем, не позволившим ослепить себя эрудицией автора.

Если кинопроизведение – это «визуальное общение человека с материей», то кто и с какой материей здесь общается? Вот так должна была выглядеть концовка фильма, не получившего шанса на появление, но ощущаемая в романе и оживающая в воображении читателя:

«Виткаций и Гомбрович на улицах смеющейся Варшавы. Дома, улицы. Они идут по улицам Новы-Свят, Мазовецкая, Крулевская. Потом по Иерусалимским аллеям.

Гомбрович: И это снова сошло с рук. Я вам скажу, что для поляков было бы лучше, если бы история поставила их лицом к лицу с более трудным временем и большей дьявольщиной. Наша вечная незрелость напрашивается на горькое лекарство.

Виткаций: Лекарство? Если бы не этот дождь, гитлеровские танки и авиация разгромили бы нас в течение недели. Сталин пришел бы с востока, Англия и Франция и пальцем не пошевелили бы.

Гомбрович: А что дальше? Ведь затем Гитлер напал бы на Россию.

Виткаций: Конечно. Гитлер в конце концов проиграл бы Англии, Франции, Америке и России, ясное дело. Только тогда Сталин был бы главным освободителем Польши. И тогда здесь, в Варшаве, все были бы виновны в этой войне -- Рыдз, Бек, даже... Папа. Кто угодно, только не Сталин. Посреди города, в разрушенной Гитлером Варшаве, посреди Нового Свята, может быть на Иерусалимских аллеях вознеслось бы чудовищное здание. Некая помесь кремлевских башен с с нью-йоркским небоскребом и краковской шопкой – для отвода глаз. Они назвали бы его Храмом Разума, или Дворцом Знаний, или чем-то в этом роде... Миллионы польских детей десятилетиями изучали бы, как Сталин пытался остановить войну в 1939 году, но потерпел неудачу.

Гомбрович: Вы неисправимый катастрофист, пан Станислав.

Газетчики с вечерними газетами. Они выкрикивают:

«Падение Сталина! Сенсация!

– Сталин, Молотов, Берия, Маленков интернированы в Катынской базе отдыха НКВДВ!

– Внеочередной пересмотр московских процессов!

– Переворот в Советах!

– Москва раскрывает всю правду о голоде в Украине!

– Посмертная реабилитация маршала Тухачевского!

-- Вернутся ли в Советы Керенский или Троцкий???»

Гомбрович: Ну, что скажете?

Они вдвоем стоят перед Дворцом культуры и науки в Варшаве.

Виткаций: А вы что скажете?

Они смотрят вверх, показывают пальцем. Камера наезжает на надпись «Дворец культуры и науки имени Иосифа Сталина».

Камера поворачивается. В кадре два варшавянина. У одного из них под мышкой «Народная трибуна» (“Trybuna Ludu”), у другого «Вечерний экспресс» (“Express Wieczorny”). Снятые немного сверху, как бы немножко хмельные, они показывают пальцами в камеру с улыбкой на губах – озорной и в то же время растерянной» ("Fantastyka" 1989, No 11).

Фильм присутствует в романе и в другом отношении: как движущая сила сюжета, глубоко скрытая, но с отчетливо ощутимым пульсом, как грозная тайна, а также как свидетельство возможного существования множества реальностей – кинолента Юзефа Лейтеса с названием, частично разделяемым с романом: «Побег из Варшавы 40». Это фильм, который создает свою кинематографическую реальность по отношению к миру, представленному в романе – потенциальный, но тот, который, как мы знаем, существовал: победа немцев и то, что произошло в городе после этой победы – разрушение, террор, смерть и борьба с захватчиками участников движения сопротивления.

«Буря» как комикс

За сценарием фильма последовал великолепно нарисованный КШИШТОФОМ ГАВРОНКЕВИЧЕМ комикс, фрагмент которого был опубликован в антологии «Сентябрь, нарисованная война» (“Wrzesień, wojna narysowana”, 2003). Несмотря на то, что этот фрагмент состоит всего лишь из четырнадцати панелей, и вдобавок привлекает некомиксные средства в виде текстового объяснения «о чем идет речь», он оставил в романе четкий след: мозаичное построение отдельных кадров, объединенных в выразительные панели, где мы сначала узнаем о фоне, значимом месте событий, а затем читаем «речевые пузыри», разговоры и диалоги персонажей. Это не облегчает чтение романа, так как таких персонажей около восьмидесяти, и у каждого из них свое место в представленном мире, свои реплики; ни одно слово, сказанное ими, им или о них, не пропадает втуне.

«Буря» как научная фантастика

То, что роман «Буря. Побег из Варшавы 40», который венчает мини-вселенную одного автора, не стал бестселлером, не собрал престижных наград и не сделал писателя литературной знаменитостью, не имеет ничего общего с теми трудностями, которые он вызывает при чтении; удовлетворенность читателей прочитанным многократно компенсирует эти трудности. Проблема в том, что произведение было заранее классифицировано как научная фантастика, что автоматически делало его литературным изгоем, и в то же время, как научная фантастика, оно настолько отклонялось от шаблонов, от «нормы», к которой привык читатель-фэн, что осталось для него непонятым. Словно предвидя такой поворот событий, Паровский, который с 1982 года ассоциируется с популярной фантастикой, который, хорошо это или плохо, критик столь же плодовитый, сколь и проницательный, и в то же время редактор польского отдела ежемесячного журнала «Фантастика/Нова Фантастыка», вложил в уста одного из своих героев -- читающего лекцию молодого Станислава Лема, следующие (горько звучащие ныне для нас) слова:

«Потому что я считаю, что Уэллс и Чапек – это последние случаи, когда фантастика что-то говорит серьезно. Раньше она ставила проблемы в художественном ключе, а сейчас, например, в Америке, в глянцевых журналах мы наблюдаем скатывание фантастики в приключенческую болтовню, где речь идет не о науке, не о людях и не об их проблемах. [...] В фантастических произведениях Герберта Уэллса много художественных недостатков, но никто не пытался осудить его за это. Напротив, Уэллса судили по его пиковым достижениям. Но потом что-то такое случилось, в результате чего засовы врат гетто задвинулись и наступило вот это вот состояние своеобразного отделения, замыкания фантазии в рамках жанровой неполноценности. Возможно последним писателем, проскользнувшим за растущие стены изоляции, предстает перед нами Чапек, во многом обязанный этим своим спасением квалификационной условности, сопровождавшей появление его книг. Они воспринимались как социальная критика, философски осмысленная утопия, причем настолько хорошо, что придуманное им слово «робот» чисто славянского происхождения ассимилировалось во всех языках мира – факт, если не ошибаюсь, беспрецедентный» («Буря»).

«Буря» как «альтернативная история»

Но объявление «Бури» научной фантастикой — это просто хорошее плохое начало, еще хуже то, что ее можно отнести к произведениям так называемой «альтернативной истории». К моменту публикации романа эта разновидность современной польской поп-фантастики уже успела надоесть, а затем стала даже раздражать однообразием механического превращения минусов в плюсы. Сколько раз поляки могут побеждать в проигранных битвах и войнах, делать несделанные изобретения, побеждать извечных врагов, от которых они терпели все возможные обиды, превращать поражения в восстаниях в славные триумфы? Среди этих произведений были и довольно-таки дельные и исторически непротиворечивые, не выходящие за рамки здравого смысла, а также те, сюжетное действие которых не имело никакого отношения к истории Польши. Вместо того, чтобы отделить зерна от плевел, все альтернативные истории, созданные после 1989 года, с особым акцентом на серию «Переключатели времени», сначала рассматривались как «реакция на национальные комплексы», а затем бесцеремонно заметались под ковер. В этом нет ничего удивительного: ведь за оценку и иерархию литературных достижений должны отвечать критики, специализирующиеся на фантастике. К сожалению, такой критики не cуществует. Приглашенные на дискуссию «фэндомовские» знатоки оценили «Бурю» именно так, как от них и следовало ожидать: это блестящая, эрудированная до нечитабельности, но вообще-то всего лишь одна из многих литературных попыток переиграть проигранное авторства отъявленного консерватора (таких в фэндоме называли «правыми», сегодня их называют «дедушками»). Можно списать в расход.

Как можно было навешивать на роман Паровского такой пренебрежительный ярлык и бросать его на произвол судьбы? Если вы не хотите указывать на отсутствие у фэндомовских критиков базового мастерства, а то и вовсе – ужас! – соответственных читательских компетенций, можно сказать чуть мягче: у них сработала определенная инерция мышления, убивающая смелые интуитивные предположения незамедлительным побегом к тому, что хорошо известно, не подлежит сомнениям и дискуссиям как аксиома. Польская фантастика автоматически классифицируется по правилам американской жанровой поп-фантастики, о которой столь неохотно говорил Станислав Лем как литературный герой в своей романной лекции, и вообще-то эту классификацию можно применять без большого вреда. Однако «Буря. Побег из Варшавы 40» — единственный случай из ста, когда этот самый большой вред был нанесен и может быть измерен.

Бегство от схем

Роман Мацея Паровского последовательно избегает всех научно-фантастических тропов альтернативной истории. Польша выигрывает войну 1939 года не потому, что великий польский ученый изобрел способ «убить немца», а «наши» оказались настолько мудрыми и такими храбрыми, что смогли использовать это изобретение в нужное время и в нужном месте, да еще и с хорошими результатами. Мудрость и храбрость здесь присутствуют, так сказать, «в сентябрьской норме», хотя автор берет их в весело-ироничные кавычки – и делает это с обаянием романтизма военного времени, как в случае с уланами, захватывающими немецкие аэропорты, чтобы побрататься с их обслугой и пилотами, и с отменным чувством юмора, проявленном, например, в описании покорения польскими рыжиками изысканных кухонь всего мира. Нет, 1 сентября 1939 года немцы вторгаются в Польшу и победоносно движутся в блицкриге, потому что могут, потому что у этого предприятия иного исхода нет, учитывая их подавляющее превосходство в живой силе и технике. И тут... погода портится, что для польских сентябрей скорее правило, чем исключение, на Польшу обрушивается буря, хлещет дождь, немцы вязнут в польском «пятом элементе», а союзники, держа нос по ветру, оказывают обещанную договорную помощь (хоть и делают это с большой неохотой). Далее события разворачиваются в соответствии с требованиями правдоподобия, описанными Паровским в процитированном в начале статьи фрагменте его воспоминаний. При этом мысль о прекрасной погоде как причине сентябрьского поражения исходит даже не от него – эту гипотезу ранее сформулировал хорошо известный польским читателям офицер советской армии и военной разведки ГРУ <и писатель> Виктор Суворов (настоящее имя Владимир Богданович Резун), хотя и он тоже не был первым.

Из этого, однако, не следует, что в «Буре» нет фантастических элементов, они там есть, но выходят за рамки канона научно-фантастических тропов. Гениальный ученый или прибытие из будущего подразделения, оснащенного современным оружием, прекрасно вписались бы в такие рамки, но что делать с поединком весьма ненаучных «магов» – Стефана Оссовецкого и Карла Марии Вилигута, в которой Витольд Гомбрович принимает неосознанное, но решающее для его исхода участие... Что делать с тревожным взаимопроникновением миров «выигранной войны» и «проигранной войны», персонифицированным в фигуре Антека Повстанца, которое находит свое прямое выражение в неопределенной, но острой тревоге, вызываемой персонажами наглых нацистов – победителей, разгуливающих по городу в полном обмундировании, как победители, хотя в фильме Лейтеса они всего лишь актеры (один из них, не случайно,конечно, Иго Сым)?

Побег от истории

Уже само существование и взаимная перекличка разных «временных линий» не позволяет говорить об «альтернативной истории», так как в романе история предстает в двух формах. Однако есть более важная причина, которая нивелирует эту классификацию. Дело в том, что в «Буре» нет истории. Нет временной преемственности. Паровский нигде не рассказывает, даже в самых общих чертах, о том, как, по его мнению, выглядел бы мир без перерывов военного времени: от создания атомной бомбы до зарождения современного освободительного движения женщин, работающих на американских фабриках вместо мужчин, которые в то время шли воевать и умирать на том или ином фронте. Мы не видим Европу без плана Маршалла, США без фон Брауна, СССР без Гагарина, а мир без атома и дилеммы физиков.

Итак, подводя итог ряду ложных суждений, сделанных о «Буре», констатируем, что этот роман, конечно же, не поп-фантастика. Он также не может рассматриваться как «альтернативная история», даже если бы такой истории была предоставлена привилегия поджанровой независимости в отрыве от научной фантастики.

И роман этот также не о том, как не случилось Второй мировой войны – о событиях на фронте мы узнаем только задним числом из рассказов очевидцев, иногда противоречивых, всегда маргинализированных в повествовании. Речь идет и не о том, как русские оставались за границей 17 сентября 1939 года, как на границе с Польшей рухнули и разбились их мечты о сверхдержаве, и не о том, как во второй раз за менее чем двадцать лет поляки воспрепятствовали развитию агрессивной политики «экспорта революции», что в конце концов привело к падению Сталина. И не о том, что поляки, все вместе и по отдельности, могут сказать о себе с комичной гордостью пана Заглобы: «Я, скажу вам не хвастаясь, сделал это!». И не о том, что в честь нашей беспримерной храбрости, мудрости и политической ловкости в Варшаве проходит ура-патриотическое собрание Сильных мира сего, отдавших нам дань уважения. И не о том, что без сентябрьского поражения мы сразу становимся державой, сверхдержавой и образцом для подражания всего мира.

Укрощение бури

Но если «Буря. Побег из Варшавы 40» -- не все это, то что же она такое?

Безусловно, это заключенное, как муха в янтаре, навсегда неизменное мгновение, в котором изменилась судьба мира, каким мы его знаем, вместе с судьбами около восьмидесяти исторических личностей – иконических для нашего времени. Из их судьбы, ради этого вечного мгновения, был вычтен военный опыт, военные травмы, военные смерти и все, что было послевоенным, включая послевоенное гражданское мужество и простую честность одних и подлость других. Герои «Бури» — их собственный нереализованный потенциал. Так что, наверное, можно было бы защитить тезис (стоит присмотреться к нему поближе) о том, что «Буря. Побег из Варшавы 40» — это очень постмодернистская (и очень успешная) попытка создать гиперреальность, какой бы сиюминутной она ни была. Это один большой симулякр, состоящий из десятков маленьких симулякров. Каждый из десятков исторических, а не вымышленных героев Паровского, не измененных войной, является все же вымышленным, а не историческим, потому что не все из них пережили войну, а тех, кто пережил, война должна была изменить. Если бы они все вместе создавали симуляцию современного мира, ситуация была бы предельно ясной – в конце концов, это и есть альтернативная история. Но это не так, потому что гиперреальность «Бури» не имеет шансов занять место реальности. Она одновременно и совершенна, и непостоянна, это своего рода кинематографическая гиперреальность – двухмерная, продолжительностью в сеанс показа – а затем на место, занятое на мгновение Гомбровичем, беседующим с Виткацием, возвращаются два гражданина, стоящие перед Дворцом культуры с пропагандистскими газетками в руках, оба как бы «чуточку хмельные».

Постмодернистское литературное творчество Паровского также может быть проанализировано как последовательная, упорядоченная и укомплектованная интертекстуальная игра. Здесь мы имеем своего рода архитекст – знания, почерпнутые из текстов общечеловеческой культуры, о состоянии широко понимаемой культуры во второй четверти ХХ века, о причинах, ходе и последствиях Второй мировой войны, о ее месте в новейшей истории Польши. Перед нами сборник интертекстуальных рассказов, в которых герои художественной литературы говорят фрагментами своих произведений, а читатель наблюдает за этими произведениями как бы in statu nascendi. Мы имеем дело с метатекстуальностью, когда персонажи комментируют слова друг друга, создавая тем самым литературность романа, почти полностью заключенного в диалоги, и когда они помещаются в сюжетные ситуации, подобранные таким образом, чтобы стать комментарием к их словам, сопоставленным с другими словами, суждениями, сопоставленными с суждениями. С этой точки зрения мир «Бури» — это один большой комментарий к «нашему» миру. Комментарий, добавим, очень неблагоприятный... И это неудивительно. Наш мир всматривается в зеркало, поставленное перед ним Паровским.

Интертекстуальные отношения во всем их богатстве, используемые с удовольствием, мастерски жонглируемые, отсылающие друг к другу, предъявляют к читателю высокие требования. Пусть о качестве читателя поп-фантастики свидетельствует и тот факт, что именно Паровского обвиняли в «излишней эрудиции» и в «потере читателя». Действительно, с одной стороны, архитекст, необходимый для чтения «Бури» с пониманием, обширен и сложен, а с другой стороны, популярная литература, в том числе и поп-фантастика, склонна сознательно ограничивать себя, «кланяться читателю», от которого зависит ее существование. Эта литература масштабируется под требования читателя (по-английски это и вовсе грубо называется dumping down, то есть оболваниванием), осознавая, что это рыночный товар, полностью зависящий от бога продаж. Паровский, будучи писателем старосветским, как автор «Бури» кажется равнодушным к требованиям воображаемого читателя, как будто бы никогда и не представлял себе такового.

Оба эти подхода, едва только намеченные здесь, безусловно, помогают разобраться в том, как роман «Буря. Побег из Варшавы 40» был сконструирован писателем. Но, несмотря на то что знания о строительстве, несомненно, полезны, они, безусловно, не являются полными знаниями. Цитируя бесспорного мастера поп-литературы Стивена Кинга, «важнее история, а не тот, кто ее рассказывает» (“it is the tale, not he who tells it”). История всегда на первом месте. Хорошо знать, из какого стекла, каких форм и каких цветов состоит витраж готического собора, но это знание затмевается признанием того, что оно говорит нам о предмете, настолько широко известном из иконописи, что он должен быть скучным..., и в то же время неизменно восхищает. Драма старого, слепого отца из «Блудного сына» РЕМБРАНДТА прикрывает знание того, что такое техника глазурования в руках мастера. Конечно, Toutes proportions gardées, но всякое произведение искусства больше, чем сумма его частей, даже если это искусство является так называемой «популярной» литературой.

Ну, так... Так что же за история перед нами?

«Буря» – множественность реальностей

Действие романа «Буря. Побег из Варшавы 40» разворачивается в течение нескольких дней на рубеже апреля и мая 1940 года. Однако это время и эта реальность не однородны. С одной стороны, в гиперреальности роман существует реально и календарно. В Варшаве проходит международная конференция «Политические и военные аспекты европейской победы» (на самом деле в романе звучат также варианты этого названия, как будто тема самой конференции менее важна, чем события, которые ее сопровождают) – что является прямой отсылкой к печально известному «Всемирному конгрессу интеллектуалов в защиту мира» во Вроцлаве в 1948 году. Юзеф Лейтес снимает фильм – супер-продакшн, «фантастическую комедию» с участием помимо прочих в главных ролях Марлен Дитрих и Ингрид Бергман, отказавшейся ради этого от сьемок в другом фильме в главной роли, постановка которого намечалась в Касабланке. Коммунистическая ячейка и советская делегация во главе с Ильей Эренбургом разыгрывают коварную игру, и разлагающийся труп Бруно Ясенского прибывает на поезде прямиком из СССР. На заднем плане Гитлер на борту французского авианосца «Фош» в сопровождении польских эсминцев «Гром», «Молния» и «Буря» отправляется в изгнание на остров Святой Елены.

В Варшаву съезжаются десятки писателей, художников и интеллектуалов со всего мира. Официально для того, чтобы принять участие в конференции, а фактически чтобы нарисовать мир без гекатомбы, без уничтожения культуры, мир будущего, который должен быть свободен от... ужасов мировой войны. В гиперреальности «Бури» Хичкок может обсуждать фильм с Каролем Ижиковским, который походя замечает в ходе дискуссии, что если можно снять фильм о гигантской обезьяне, то можно представить себе похожий фильм даже о птицах. В котором поколение «как камень, брошенный на вал» не бросают на вал за неимением вала, Отто Шимек умирает в каналах, но эти каналы – котлованы для метро, а с карусели с видом на гетто слышны выстрелы и виден дым, но это только действия полиции по освобождению похищенных Стефана Оссовецкого и Артура Блэра, т.е. Джорджа Оруэлла.

В Варшаве проходит карнавал неограниченной интеллектуальной свободы. Паровский «карнавализирует» свою Варшаву – кто-то ведь должен когда-нибудь пойти по этому пути. Но есть в «Буре» и реальность, и мифологизация -- «Вальпургиева ночь», во время которой решается схватка между двумя магами-провидцами, Оссовецким и Вилигутом, и Антек Повстанец, в шлеме, великоватом для него, вооруженный «стэном» и самодельными гранатами, пробирающийся под стеной с вечным страхом в глазах, завершает работу, ради которой он появился в сюжете под столь необычным псевдонимом.

«-- Мне нравятся молодые люди, и я хорошо с ними лажу. Говорите за себя, — возразил Гомбрович.

-- Я расскажу вам странную вещь не для того, чтобы подразнить вас, а потому, что мне кажется, что это важно для культуры нации, — сказала Домбровская. -- Меня заинтересовали те кодовые имена, которые выбирали наши молодые летчики, телеграфисты, танкисты, командиры отдельных частей, действовавших в тылу вермахта на территории Третьго рейха. Я как-то побывала в одном из таких отрядов. Одних только Кмицицей было там семнадцать, несколько Оленек, Лигий, Скшетуских, по паре Урсусов, Мацеков, Стасей, Нелей. Даже один Саба.

-- Этого не хватало. Сенкевич! — прошипел Гомбрович. – Первоклассный второсортный писатель. [...]

— И ни одной Пупы, или Генбы, ни одного Пимки, ни половины даже Фердидурки, — хрипло добавил Ижиковский.

-- И ни одного Бабинича, — кивнул Гомбровский. – Сплошь одномерные герои. Ни одного многозначного персонажа...

— Как ты можешь! — возмутилась Домбровская. — Мало того, что этот несчастный сошел с ума, так еще и мы будем над ним смеяться?

Гомбрович встал и развел руками.

— Я понятия не имею, о чем ты говоришь, моя дорогая Мария. Клянусь.

– Вы не знали, что Антек Повстанец однажды признался играющим в войну детям, попросив держать это в секрете, что у него здесь искупительная миссия, поэтому в данное время его зовут Бабинич.

Гомбрович, побледнев, вытер холодный пот со лба.

— Об этом, честное слово, нет...»

Действие «Бури» происходит в обеих этих реальностях одновременно. Действие также разворачивается в третьей реальности, каковой является фильм Лейтеса, название которого отождествляет его с романом, частью которого он является. Именно события, которые накапливаются в мифической германской ночи мертвецов и злых духов, ночи Вальпургии, заканчивающейся на заре нового дня, дают фильму возможность показать реальность, альтернативную гиперреальности романа, в которой он показан. Это то, что объединяет реалии «Бури» в гармоничное художественное целое. И хотя они столь же противоречивы, как сентябрьская кампания 1939 года, с которой все начинается, и столь же противоречивы, как элементы, определяющие ее ход, они действуют в ней гармонично – как правда и ложь одновременно. Только кино может это сделать, потому что кино имеет великую традицию комментировать реальность другой реальностью – своей собственной, с равной, если не большей, силой воздействия.

Космические порядки в Варшаве

Есть еще один момент, который необходимо прояснить: если «американская научная фантастика» обладает качеством и, следовательно, несущей силой – как в процитированном высказывании «романного» Станислава Лема – к какой традиции фантастики относится «Буря»?

Роман Мацея Паровского черпает свое влияние из традиции, которую можно назвать «булгаковской». В Варшаве, благодаря и при участии сил почти – а может даже и полностью? – сверхъестественных, нечистых, происходит «великое очищение». Перед нами мир, в котором осетрина не может осетриной второй свежести. В котором «закусочные из Сохо, Елисейских полей, Марселя, Сити, Сиднея» заказывают авиадоставкой «неограниченное количество рыжиков во всех видах – свежих, маринованных, сушеных, тушеных». В «Буре» мир карнавала – это еще и «перевернутый мир», где все происходит как надо, нормально, т.е. в соответствии со здравым смыслом. Именно поэтому здесь есть место тем, кого война должна была «убить, раздавить, сплющить», в роли нормальных, простых людей. Блестящий шпион шпионит для Польши, которая не бросила его в застенок, не приговорила к смертной казни и не толкнула в объятия НКВД. Кшиштоф Камиль Бачиньский принимает участие в поэтическом конкурсе наряду с Каролем Войтылой, любимцем прекрасных женщин, и не собирается погибать, а «польские уланы утешают немецких летчиков, война окончена, Гитлер капут, вы живы, и мы живем, будь проклята война».

И есть в этом мире фильм Лейтеса, растянутый между булгаковским Грибоедовым, сожженным по приговору сверхъестественных сил, и театром «Варьете», в котором магия, несущая в себе все возможности, не разоблачена. Над «Бурей. Побег из Варшавы 40» витает призрак Маргариты – ведьмы на метле, громящей квартиру критика Латуньского, потому что там, где есть преступление, должно быть и наказание.

Паровский предложил «Бурей» новую парадигму фантастики – такую, которая чувствует себя наследницей литературы в целом или, по крайней мере, чувствует себя вправе выбирать из нее то, что ей подходит, вместо того, чтобы слепо следовать тропам, проложенным несколько десятилетий назад. Ракеты и межпланетные экспедиции, утопические и антиутопические миры, инопланетяне, вторгающиеся на Землю, и земляне, вторгающиеся в инопланетные миры, даже альтернативные истории – весь этот очень ограниченный и несколько старомодный стаффаж Паровский заменяет обращением ко всему богатству фантастической литературы.

Немного личного

И, наконец, как и Булгаков в «Мастере и Маргарите», Паровский в «Буре» также расправился со своими личными демонами. Его демоном, несомненно, был вынужденный компромисс – подписание договора о лояльности во время военного положения, что дало ему должность редактора «Фантастики», что позволило ему содержать семью. Вот почему в романе он создал мир, в котором никому не нужно нагибаться, чтобы выжить. Он последовал известному совету Честертона:

«Где мудрый человек спрячет лист? В лесу. А когда леса нет? Мудрый человек посадит лес, чтобы спрятать в нем лист» («Сломанная сабля» из сборника «Приключения отца Брауна»).

Будучи не рабом «булгаковской традиции», а ее переработчиком, он трогательно личным образом наделил Вилигута и Оссовецкого ролями сверхъестественных сил, поставил перед собой Азазелло и кота Бегемота. Те, у кого он при знакомстве спрашивал дату их рождения, чтобы построить им гороскоп, поймут его привязанность к такого рода невинному «оккультизму»... которую в своем втором и последнем романе он лишил невинности и возвел в ранг искусства.

облако тэгов

облако тэгов